Los que me conocen saben que para contar alguna batalla periodística de mis años de mochila y cámara de fotos al hombro, suele ser necesario que antes me haya tomado algunas copas. Nunca me ha sido fácil contar historias cual abuelo cebolleta, quizás porque en el fondo la modestia se apodera de uno en medio de tanta inmodestia e ínfulas que pululan por el mundo 2.0 a diario.

Los que me conocen saben que para contar alguna batalla periodística de mis años de mochila y cámara de fotos al hombro, suele ser necesario que antes me haya tomado algunas copas. Nunca me ha sido fácil contar historias cual abuelo cebolleta, quizás porque en el fondo la modestia se apodera de uno en medio de tanta inmodestia e ínfulas que pululan por el mundo 2.0 a diario.

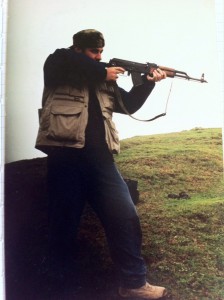

El caso es que mientras estudiaba periodismo, e incluso antes, siempre admiré las crónicas del difunto Ricardo Ortega desde el corazón del conflicto checheno. Me llamaba la atención muchísimo ese conflicto en el que la superpotencia se enfrentaba al orgullo trufado de fanatismo de un pueblo cuya capital, Grozni, significa Terrible.

El caso es que andaba yo viviendo en Beirut en el verano de 2000, tras haber llegado desde Siria para cubrir la liberación del sur del país. Lo recorrí con Hezbolá para posteriormente publicar en El Mundo un ‘Testigo directo’ en la última página e iniciar mis colaboraciones con ese medio. Pero eso había sido algún mes antes y digamos que ya era verano, todo estaba más calmado, y con apenas 500 dólares en el bolsillo me acordé de Ricardo Ortega y del sempiterno conflicto. Miré un mapa, calculé en varios miles de kilómetros llegar hasta allí, llamé a El Mundo para avisar que me iba y que ya daría señales de vida, y ni corto ni perezoso me embarqué en la única aventura periodística que me salió mal en lo que a publicar se refiere.